শুভাশিস ভট্টাচার্য

প্রকৃতি বলতে সাধারণভাবে সমগ্র সৃষ্টি, বিশ্বজগৎকেই নির্দেশ করে, যা মনুষ্যসৃষ্ট নয়। আর মানুষ সেই প্রকৃতির একটি উপাদান বা অংশ মাত্র। পক্ষান্তরে, সংগীতের সংজ্ঞা হিসাবে বলা হয়ে থাকে— ‘গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে’— অর্থাৎ, গীত, বাদ্য এবং নৃত্য এই তিনটি কলার একত্র সমাবেশকেই সংগীত বলা হয়, যা সুর-ছন্দ-লয়-ভাষা এবং ভাব ইত্যাদির সহযোগে মানব মনের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্বত:স্ফূর্ত প্রকাশ। আবার প্রকৃতি শব্দটির সঙ্গে পরিবেশ শব্দকে জুড়লে তার ব্যাপ্তি এতটাই বেড়ে যায় যে কোনোকিছুই বোধ করি আর তার আওতার বাইরে থাকে না। কারণ পরিবেশ বলতে যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ (যা মনুষ্যসৃষ্ট নয়) বোঝায়, তেমনই, মনুষ্যসৃষ্ট সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ, ধর্মীয় পরিবেশ ইত্যাদিকেও নির্দেশ করে।

প্রকৃতি-পরিবেশ এবং সংগীত একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত, ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং উভয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সংগীতের উৎস প্রকৃতি এবং পরিবেশ তাকে নিরন্তর প্রভাবিত করে চলেছে। মানব ইতিহাসে সংগীতের আগমন কীভাবে ঘটেছিল তার অনুপুঙ্খ অনুসন্ধান এই বক্তব্যের যথার্থতার সাক্ষ্য বহন করে।

সৃষ্টির একদম শুরু থেকেই প্রকৃতির মধ্যে সংগীতের যাবতীয় উপাদানের নিয়ত অনুরণন প্রবলভাবে উপস্থিত। ঝরনার ছন্দোবদ্ধ উচ্ছলতা, নদীর কলতান, সাগরের ঢেউয়ের অবিরাম আসা যাওয়া, মৃদুমন্দ বাতাসে আন্দোলিত তরুশাখা, দুই ডানার নিয়মিত আন্দোলনে পাখির উড়ে যাওয়া, ঝড়ের তাণ্ডব, মেঘের গর্জন, বৃষ্টির ঝরে পড়া, কীটপতঙ্গের গুঞ্জন, পাখিদের কন্ঠে সুরের মূর্ছনা, উচ্চকিত কলকাকলি — এই সকলই প্রকৃতির একান্ত নিজস্ব ভাষা, চিরন্তন সংগীত বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রকৃতির সন্তান মানুষের মধ্যে তাই প্রকৃতিগতভাবেই নিহিত ছিল সংগীত, সাংগীতিক বোধ, সুর-তাল-লয়-ছন্দকে খুঁজে নেবার অনিবার আকর্ষণ, মানব ইতিহাসের সূচনাপর্ব থেকেই। জীবিত মানুষের হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণ বা হৃদ্গতির মধ্যেই যে রয়ে গেছে তাল-লয়-ছন্দের দ্যোতনা! তাই পঞ্চতন্মাত্রযুক্ত পঞ্চভূতে নির্মিত জগৎ মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে ধরা দিতে লাগল নব নব রূপে। প্রকৃতির মধ্যে থেকেই সে খুঁজে পেল আজকের মহিরুহ, সংগীতবৃক্ষের বীজ।

মানব সভ্যতার উষালগ্নে আদিম মানুষ শিস দিয়ে, নানারকম আওয়াজ করে নকল করতে লাগল পরিচিত পশু-পাখির ডাক, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শব্দের। যূথবদ্ধ আদিম মানুষ শিকারের সময়, নিজেদের মধ্যে সংকেত আদানপ্রদান করতে মুখ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ করত, শিস দিত। এই আওয়াজ করা এবং শিস দেওয়ার মধ্যে দিয়েই মানুষ প্রথম পেয়েছিল সুরের সন্ধান। পাশাপাশি মনুষ্য কণ্ঠ তথা বাগ্যন্ত্রই মানব সংগীতের ইতিহাসে প্রথম বাদ্যযন্ত্র হিসাবে স্থান করে নিল।

পশুপক্ষীদের স্বর থেকে সপ্তসুরের উৎপত্তির কথা নারদীশিক্ষা, অথর্ববেদীয়া মান্ডুকীশিক্ষা প্রভৃতি এবং সংগীত রত্নাকর, রাগবিরোধ, পারিজাত ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। মান্ডুকীতে বলা হয়েছে –

“ষড়্জে বদতি ময়ূরো গাবো রম্ভন্তি চষর্ভে।

অজ্ বদতি গান্ধারে ক্রৌঞ্চ নাদস্তু মধ্যমে।।

পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলঃ পঞ্চমে স্বরে।

অশ্বস্তু ধৈবত প্রাহ কুঞ্জরস্তু নিষাদ্বান্।।”

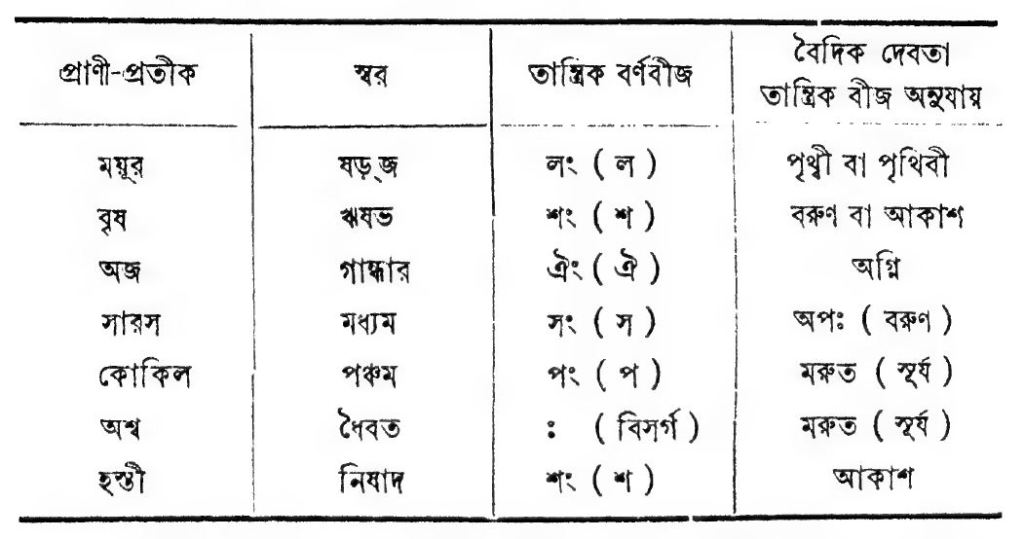

অর্থাৎ, ষড়জ (সা), ঋষভ (রে), গান্ধার (গা), মধ্যম (মা), পঞ্চম (পা), ধৈবত (ধা), নিষাদ (নি )— এই সাতটি স্বর যথাক্রমে ময়ূর, বৃষ, ছাগ, বক, কোকিল, অশ্ব এবং হস্তী প্রভৃতি প্রাণীর স্বর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অনেকের মতে পশুপক্ষীরা প্রতীক বিশেষ, কোনও-না-কোনও বৈদিক বা তান্ত্রিক দেবতার প্রতিনিধি। লক্ষণীয় বিষয় এটাও যে এই সকল দেবতারাও এক একটি প্রাকৃতিক শক্তির অধিপতি দেবতা। নীচের চিত্রে চোখ রাখলে বিষয়টি সহজেই বোঝা যাবে।

এতৎসত্ত্বেও তর্কাতীতভাবে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয় যে সপ্তসুরের উৎপত্তির উৎস একমাত্র প্রকৃতিই।

পরবর্তীকালে সুরকে সুশৃঙ্খল করতে শুরু হয় ছন্দ এবং তালের চর্চা। কালক্রমে সেই ছন্দোবদ্ধ সুর কথার হাত ধরে হয়ে উঠল গান। তাল-ছন্দ-সুরসৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্রের সন্ধানী মানব মন যন্ত্রের উপাদানও খুঁজে পেল সেই প্রকৃতি থেকেই। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে ভালো করে ভাষাচর্চা শুরু করার আগেই মানুষ বাদ্যযন্ত্র বানিয়ে নিয়ে সক্ষম হয়েছিল এবং মনুষ্যসৃষ্ট সেই প্রথম বাদ্যযন্ত্রটি ছিল পাখির হাড়ের তৈরি একপ্রকার বাঁশি।

এই পৃথিবীর উন্নত-অনুন্নত সকল মনুষ্য সমাজেই প্রচলিত আছে তাদের একান্ত নিজস্ব সংগীত, সংগীত শৈলী, মানব সভ্যতার উন্মেষলগ্ন থেকেই। ভারতবর্ষেরও রয়েছে সুপ্রাচীন সাংগীতিক ঐতিহ্য যার সূত্রপাত ঘটেছিল প্রাচীন বৈদিক যুগে। এই সময়ে চর্চিত গানই ভারতবর্ষের আদি গান হিসাবে বিবেচিত হয়। সেই সময় বেদ অধ্যয়নকারী ঋষিরা বেদ-এর শ্লোকগুলিকে নির্দিষ্ট সুরে ও ছন্দে পাঠ করতেন। যেহেতু এই শ্লোকগুলি বারবার শুনে স্মৃতিতে রাখতে হত, তাই শ্লোকগুলিকে মুখস্ত করা ও মনে রাখার সুবিধার্থে সেগুলিকে সুর করে, নির্দিষ্ট ছন্দে গেয়ে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা ছিল একটি সুচিন্তিত এবং সার্থক পদক্ষেপ। এই সব শ্লোক বা মন্ত্র সামবেদে সংকলিত হয় এবং বৈদিক গান বলতে এই সামগানকেই বুঝায়। সামগীত রচিত হয়েছিল প্রধানত অতীন্দ্রিয়তা, প্রকৃতি পূজা এবং আত্মপোলব্ধি বা নিজেকে জানা— এই বিষয়বস্তুগুলিকে কেন্দ্র করেই। শুরুতে একটিমাত্র স্বরপ্রয়োগে গান গাওয়ার রীতি চালু ছিল। এই সময়টিকে বলা হয় আর্চিক যুগ। আর্চিকের পরে গাথিক যুগে দুইটি স্বর দিয়ে গান গাওয়া হত। সামগানের পরবর্তী লগ্নে ‘সামিক’ যুগে, উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিনটি স্বরের দ্বারাই শ্লোক বা স্তোত্রগুলি পাঠ করা হত নির্দিষ্ট ছন্দে। পরবর্তীকালে, ওই বৈদিকযুগেই, সপ্তসুরের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছিল। প্রকৃতির মধ্যে, তা সে নদী, সাগর বা ঝরনার বয়ে চলাই হোক বা জীবজন্তুর চলন-গমন, পাখির ডানা ঝাপটানোই হোক, এ সবের নিয়মিত আন্দোলন, একই জিনিসের অবিকৃতভাবে চক্রাকারে আবর্তিত হওয়ার মাঝে মানুষ খুঁজে পেয়েছিল ছন্দ এবং তালের উপাদান। সপ্তসুরের পাশাপাশি ছন্দের সাহচর্যে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছিল সামগান। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের প্রয়োগে হয়ে উঠেছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং শ্রুতিমধুর।

বৈদিকোত্তর যুগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালে প্রাচীন সাতটি স্বরের (শুদ্ধ স্বর) থেকে আরও পাঁচটি উপস্বর (কড়ি-কোমল / বিকৃত স্বর) জন্ম নিয়ে একটি সপ্তকে স্বরের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২টি। আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে আর এক ধরনের সংগীতের প্রচলিত থাকার প্রমাণ মিলেছিল; যখন বিংশ শতকের শুরুর দিকে, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজ দরবার থেকে সংগ্রহ করে আনলেন এক অমূল্য, প্রাচীন পুঁথি— ‘চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়’। যে পুঁথির বিষয়বস্তু তিনি আরও দশ বছর পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করেন হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা নামক একটি গ্রন্থের মাধ্যমে। তাঁর মতে চর্যাপদগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের বাংলা গান।

প্রতিটি চর্যাপদের উপরে একটি নির্দেশ সুস্পষ্ট— রাগরাগিণীর উল্লেখ। বলা যেতে পারে বাংলা গীতিকাব্যের আদি রূপ এই চর্যাগীতিগুচ্ছ। এই গানগুলির মধ্যে লৌকিক জগৎ, উপমা ও রূপক, ধর্মমতের পাশাপাশি সেই সময়ের মানুষের জীবনচর্যা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সামগ্রিক চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় সংগীতের এক অতুলনীয় এবং অপূর্ব অবদান রাগরাগিণীর কল্পনা ও সৃষ্টি। অধ্যাত্ম সাধনার ভিত্তিভূমি এই দেশের সাধক ও শিল্পীকুলের অন্তর্দৃষ্টি, অন্তরের প্রশান্তি, আত্মসমাহিত ভাব ছাড়াও রাগসংগীত সৃষ্টির প্রেরণা এবং উপাদান তাঁরা পেয়েছিলেন মাতৃপ্রকৃতির কাছ থেকেই। প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিল্পীর সংগীত সৃষ্টির জন্য জরুরি হয়ে পড়ল নতুন কিছুর। কড়ি-কোমল এবং সাতটি শুদ্ধ স্বরের পাশাপাশি ভারতীর রাগসংগীতের রচনায় ব্যবহার শুরু হল ‘শ্রুতি’-র। বাইশ শ্রুতির নিপুণ প্রয়োগে রাগরূপ যেন অবয়ব লাভ করল। ভোরের কোমলতা, দিবা অবসানের বিষণ্ণতা, মেঘগর্জন, বর্ষার অপরূপ রূপ, বসন্তের বাহার, ঋতুবৈচিত্র্য সমস্ত কিছুই মূর্ত হয়ে উঠল বিধিবদ্ধ স্বর ও শ্রুতির সার্থক প্রয়োগে। রাগরাগিণীগুলি গাইবার নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত হল। অর্থাৎ দিন বা রাতের কোন্ নির্দিষ্ট সময়ে বা কোন্ ঋতুতে কী রাগ গীত হবে তার নির্দেশ স্পষ্ট করে দেওয়া হল। ভারতীয় রাগসংগীতে দৃশ্যমান প্রকৃতি ছাড়াও মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল মানব প্রকৃতির নানাবিধ অবস্থা, অনুভূতি এবং ভাব। সুর-ছন্দের স্পর্শে প্রাণ পেল মানব মনের আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, উচ্ছ্বাস, প্রেম, বিরহ, মান-অভিমান, বিস্ময় ইত্যাদি। রাগরাগিণীর জন্ম ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যেই। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু কথা স্মরণযোগ্য, যা তিনি

বলেছেন তাঁর সংগীতচিন্তা গ্রন্থের ‘সংগীত ও ভাব’ অংশে –

“কথা কহিয়া যে ভাব অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করি, রাগরাগিণীতে সেই ভাব সম্পূর্ণতর রূপে প্রকাশ করি। অতএব রাগরগিণীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু এখন তাহা কী হইয়া দাঁড়াইয়াছে? এখন রাগরাগিণীই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে রাগরাগিণীর হস্তে ভাবটিকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে রাগরাগিণী আজ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক ভাবটিকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন।”

কারও কন্ঠে কেবলমাত্র ‘রাগ’-ই গীত হয়, আবার কারও কন্ঠে ‘রাগ’ সহায়ে মূর্ত হয়ে ওঠে ভাব। ওই একই প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – “বৈয়াকরণে ও কবিতে যে প্রভেদ, উপরি-উক্ত ওস্তাদের সহিত আর-একজন ভাবুক গায়কের সেই প্রভেদ। একজন বলেন ‘শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে’, আর একজন বলেন ‘নীরসতরুরুহ পুরতো ভাতি’”।

চর্যাপদ থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত সময়কালে বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারে কাব্যগীতির যে অনন্য নিদর্শন আজও স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে সেগুলির অন্যতম হল মঙ্গলকাব্যগীতি, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, পাঁচালি গান এবং ব্রতকথা। এগুলির মধ্যে মঙ্গলকাব্য ধর্মীয় বিচারে দেব-দেবীর মহিমা বর্ণন হলেও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, মধ্যযুগীয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতার পটভূমিতে আত্মরক্ষার পুরাণ। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের দেবখন্ড এবং নরখন্ডের মধ্যে দ্বিতীয়টির বৈশিষ্ট্যগুলির পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেখানে কোথাও নায়িকার বারোমাস্যার বর্ণনা, কোথাও সওদাগরগণের সমুদ্রযাত্রা তথা সমুদ্রপথের বর্ণনা, আবার কখনও সমাজে নারীর অবস্থান, বিবাহাচার, দেবীর জরতী ছদ্মবেশে ছলনা, নায়ক-নায়িকার রূপের বর্ণনা, নগরের বর্ণনা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজ জীবনের এক স্পষ্ট ছবি চিত্রিত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের কথা হয়ে উঠেছে সাহিত্য-সম্পদ। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্যটি এক্ষণে স্মরণযোগ্য। তিনি তাঁর ‘মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিখছেন— “মঙ্গলকাব্যগুলির প্রধান গুণ এই যে, ইহাদিগের মধ্যে পার্থিব জীবনের জয়গান শুনিতে পাওয়া যায়”।

ব্রত কথাটির সাধারণ অর্থ নিয়ম বা সংযম বোঝালেও এই বাংলায় সম্বৎসর যে সব ব্রত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, সেগুলির ’আহরণ’, ‘আচরণ’, নিয়ম পালন বিধি এবং ব্রতকথা শ্রবণ ছাড়াও অপরাপর বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রথমত ব্রত একক ক্রিয়া অনুষ্ঠান নয়, একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে ব্রতের অনুষ্ঠান। এ ছাড়াও ব্রতের মধ্যে পুরাকালের ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে চিত্রকলা, নাট্যকলা, নৃত্যকলা, উপাখ্যান সবই বর্তমান এবং ব্রতের মধ্যে কেবল পুরাকালের ছবি নয়, বাঙালির সমাজ জীবনের বহুমুখী চিত্র ধরা পড়ে। ব্রতের ছড়ার মধ্যে ব্যক্তি মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সমাজ-মানসিকতা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘বাংলার ব্রত’ গ্রন্থে লিখছেন—

“ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারাণ সম্পত্তি, কোনো ধর্মবিশেষের কিংবা বিশেষ দলের মধ্যে সেটা বদ্ধ নয়, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এটাও বেশ বলা যায় যে, ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশাবিপর্যয় ঘটত সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষ বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত, পুরাণের চেয়ে নিশ্চয়ই পুরোনো বেদের সমসাময়িক কিংবা তাঁরও পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।”

শাক্ত পদাবলী এবং বৈষ্ণব পদাবলী যথাক্রমে শাক্ত ধর্ম এবং বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করে, উভয় ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে, গড়ে উঠেছে। প্রাক্-চৈতন্য যুগেই আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনি অবলম্বনে রচিত হয়েছিল বৈষ্ণব পদাবলী। আদি বৈষ্ণব পদকর্তা কবি জয়দেব গোস্বামী তাঁরগীতগোবিন্দ-র রচনাকে ‘পদ’ নামে অভিহিত করায় পরবর্তীকালে রচিত অনুরূপ রচনাই ‘বৈষ্ণবপদ’ নামেই পরিচিত হয়। তেমনই রামপ্রসাদ-কর্তৃক প্রবর্তিত দেবী-বিষয়ক গানগুলিকে বৈষ্ণব পদাবলীর সাদৃশ্যে ‘শাক্তপদাবলী’ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই বাংলায় শাসনতান্ত্রিক শৃঙ্খলার অভাব, সমাজ-অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ ভাঙন দৈনন্দিন জীবনে অনিশ্চয়তা ও হতাশার জন্ম দিয়েছিল। এমন এক অন্ধকার সময়ে, চরম অবক্ষয়ের যুগে আলোকবর্তিকা হাতে দেখা দিলেন শাক্ত সাধক কবি রামপ্রসাদ। রচনা করলেন সাধনসংগীত। এ জাতীয় গানগুলি প্রধানত রামপ্রসাদ অথবা তাঁর অনুসরণে রচিত বলে এগুলিকে ‘রামপ্রসাদি গান’ বা ‘প্রসাদি সংগীত’ নামেও অভিহিত করা হয়। আবার সংগীতের প্রধান বিষয় ‘শ্যামা’ বা ‘কালী’ বলে এগুলিকে ‘শ্যামাসংগীত’ বা ‘কালীকীর্তন’ নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। ‘উমা’ এবং ‘শ্যামা’ মূলত এই দুই শক্তিকে নিয়েই রচিত হয়েছে শাক্ত পদাবলী। এর ‘উমাসংগীত’ বা ‘আগমনী বিজয়া’-র গান বলে পরিচিত অংশটিতে একটি পৌরাণিক কাহিনি এবং কয়েকটি চরিত্র বর্তমান। কাহিনি পৌরাণিক হলেও এখানে সমসাময়িক যুগ ও জীবনের একটি বিশ্বাসযোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, শাক্ত পদাবলীর যে অংশ ‘শ্যামাসংগীত’ নামে পরিচিত, সেই অংশে, ভক্ত যে সংসার জ্বালার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য জগজ্জননীর চরণের শরণাগত হন, সেই সংসারজীবনের কিছুটা চিত্র ফুটে ওঠে। রামপ্রসাদের নিম্নোক্ত পদটিতে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় —

“করুণাময়ী কে বলে তোরে দয়াময়ী,

কারো দুগ্ধেতে বাতাসা (গো তারা),

আমার এমনি দশা, শাকে অন্ন মেলে কই।

কারে দিলে ধনজন মা, হস্তী অশ্ব রথচয়,

ওগো, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,

আমি কি তোর কেহ নই ॥”

অপরপক্ষে বৈষ্ণব পদাবলির বিষয় তিনটি — কৃষ্ণলীলা, প্রার্থনা আর চৈতন্যলীলা। বৈষ্ণব গোস্বামীরা শ্রীচৈতন্যের মধ্যে রাধা এবং কৃষ্ণের যুগল রূপের প্রকাশ ঘটেছে বলে মানতেন। তাই প্রত্যেক পালাগানের প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যবন্দনা গাওয়া হত, যা ‘গৌরচন্দ্রিকা’ নামে সমধিক পরিচিত। বৈষ্ণব পদাবলির বৃহত্তম সংগ্রহ ‘পদকল্পতরু’ (পদসংখ্যা তিন হাজারের কিছু বেশি) সহ অপরাপর সংগ্রহের পদসংখ্যা থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় বৈষ্ণব পদাবলির সুদীর্ঘকালের অনুশীলন এবং এগুলির প্রতি সাধারণ মানুষের অনুরাগের কথা। বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য বিশারদ শ্রী সুকুমার সেন তাঁর বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থের ‘ভূমিকা’-য় বলেছেন — “সত্য বটে বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে তত্ত্বকথা উপেক্ষণীয় নয়। তবে বৈষ্ণব পদাবলীতে লৌকিক প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে জীব-ঈশ্বরের নিগূঢ় নিত্যসম্বন্ধ রূপে প্রকাশ পেয়েছে”। আবার এ কথাও বলেছেন — “লোকে যদি কীর্তন-গানকে শুধু তত্ত্বকথার মধুর বাচন বলেই নিয়ে আসত তাহলে কি তা এতগুলি শতাব্দী পেরিয়ে অক্ষুণ্ণ সাহিত্যসৌরভ নিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারত। পদাবলীর মধ্যে ভক্তসাধক কবি তাঁদের উত্তপ্ত হৃদয়াবেগ অবোধপূর্বভাবে সঞ্চালিত করতে পেরেছিলেন এবং কথঞ্চিৎ তা সাধারণ শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছিল। সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক আশ্চর্য সাধনা ও অদ্ভুত সিদ্ধি”। তবে বৈষ্ণব পদাবলির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে ভানুসিংহের পদাবলী-র স্রষ্টার বক্তব্যের স্মরণ নিতেই হয়। সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের ‘বৈষ্ণবকবিতা’-য় কবি লিখছেন —

“শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!

পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,

অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,

বৃন্দাবনগাথা— এই প্রণয়-স্বপন

শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,

চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে

শরমে সম্ভ্রমে— এ কি শুধু দেবতার!

এ সংগীতরসধারা নহে মিটাবার

দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের

প্রতিরজনীর আর প্রতিদিবসের

তপ্ত প্রেমতৃষা?”

ভৌগোলিক সীমারেখা, জনজাতি, নির্বিশেষে যে গানে ফিরে ফিরে এসেছে মাটির কথা, মানুষের কথা, মানুষের জীবনচর্যার কথা তা হল লোকসংগীত। বাংলার লোকগানের রূপ ও বিষয়গত বৈচিত্র্য তাকে করে তুলেছে অনন্য। লোকসংস্কারগত আচার-অনুষ্ঠান, জনমানসের চিন্তাভাবনা, বিভিন্ন উৎসব-পার্বণের অনুষ্ঠান, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল, পল্লিপ্রকৃতির নিসর্গ-শোভা, দারিদ্র্য, অন্যায়-অবিচার-বঞ্চনার কাহিনি, সাধারণের বিশ্বাস-অবিশ্বাস প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়কে নিয়েই গান বাঁধা হয়েছে লোকসংগীতের অঙ্গনে। ভিন্ন ভাষাভাষী আদিম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রভাব সমৃদ্ধ করেছে এই বাংলার লোকগানের ঐতিহ্যকে। এককথায়, জীবনের এমন কোনও পর্যায় প্রায় নেই বললেই চলে, যা ধরা পড়েনি বাংলা লোকসংগীতে। বৈশিষ্ট্য ও বিষয়ভাব অনুসারে বাংলার লোকসংগীতের যে বিভাগ এবং উপবিভাগগুলি পাওয়া যায়, তা থেকে পূর্বোক্ত বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। বাংলার লোকগানের এই বিভাগ এবং উপবিভাগগুলি নিম্নরূপ —

প্রভাতি, ভাটিয়ালি (লৌকিক, দার্শনিক), সারি, ঝুমুর, ভাদু, টুসু, জারি, বারোমাইস্যা, গীতিকার গান (মৈমনসিংহ গীতিকা, গুণাই বিবির পালা, দক্ষিণ রায়ের গান, বনবিবির পালা ), গম্ভীরা (গাজন, আলকাপ), ধামাইল, বিবাহ গীতি (হিন্দু রীতি, মুসলমান রীতি), মেছেনির গান, ঝাপান, ঘাটু, কবিগান (তরজা, ঢপ), খেউড়, গাজির গান, ভাওয়াইয়া, চটকা, বোলান, লেটো, ছাদ পেটার গান, ঢেঁকিতে ধান ভানার সময় গীত গান, খেত নিড়ানো, ধান-পাট কাটা, ঘুমপাড়ানি গান ইত্যাদি। এগুলি ছাড়াও আরও নানা ধরনের গান ঠাঁই করে নিয়েছে বাংলা লোকসংগীতে। তবে যে বিশেষ ধারাটির উল্লেখ না করলে বাংলা লোকসংগীতের আলোচনা অর্থহীন হয়ে পড়ে তার নাম বাউল-ফকিরি গান। দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, দয়ালতত্ত্ব ও ভাবতত্ত্ব নিয়ে রচিত হয়েছে বাউল, মুর্শিদি, মারফতি, মাইজভান্ডারি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গান। যে গানে আছে জীবন, সংসার ও জগৎকে অনিত্য ভেবে আধ্যাত্মিক জগতে শান্তি ও মুক্তির খোঁজ। আছে বৈরাগ্যের সুর, সংসারবিমুখ ভাবের প্রতিফলন। আর আছে অনন্ত জিজ্ঞাসা – “খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়”।

পরবর্তীকালে বাংলা গান প্রভাবান্বিত হয়েছিল ব্রাহ্মধর্মান্দোলন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং নাট্য আন্দোলনের দ্বারা। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গরোধ আন্দোলনকালে রচিত হল অসংখ্য স্বদেশি গান, সূত্রপাত হলো স্বদেশি আন্দোলনের। দেশের রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-নজরুল তাঁদের ব্যক্তিগত ভাবনার ও ভাবের ভিন্ন ভিন্ন গান রচনার পাশাপাশি, নিরন্তর লিখে চললেন স্বদেশপ্রেমের গান, বিপ্লবীদের উজ্জীবিত করতে। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নজরুল প্রমুখ বাংলা নাটকে ব্যবহার করতে থাকলেন সমসাময়িক কালের চাহিদা অনুযায়ী প্রাণবন্ত বাংলা গান।

কালক্রমে নাটক, থিয়েটার, যাত্রাপালার মতো চলচ্চিত্রের জন্যও গান লেখা হতে থাকল চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে। রচিত হতে থাকল নব আঙ্গিকের গান, বাংলা আধুনিক গান। উত্তাল সময়ে সমাজ বিপ্লবের গতিকে ত্বরান্বিত করতে, দারিদ্র্য-বঞ্চনা-শোষণের বিরুদ্ধে মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে, তৈরি হল প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-বিপ্লবের গান— ‘গণসংগীত’। সৃজন এবং নান্দনিকতার সঙ্গে চলল সংগীত নিয়ে নানান পরীক্ষানিরীক্ষা এবং অভিনবত্ব প্রদানের প্রয়াস।

সময় এবং সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত সমাজ, সময়, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, আধুনিক থেকে আধুনিকতর যন্ত্রানুষঙ্গ, উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োগ সংগীতের সামগ্রিক উৎকর্ষ এবং বিবর্তনকে প্রভাবান্বিত করলেও তার মূল বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় সম্পৃক্ততা থেকে তাকে আলাদা করতে পারেনি আজও। আজকের এই অসম্ভবের সম্ভাবনার সময়টাও সে কার্য সম্পাদনে অসমর্থ, অক্ষম।

তথ্যঋণ :

১) ‘রাগ ও রূপ (প্রথম ভাগ)’ — স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। প্রকাশক : শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, দার্জিলিং। দ্বিতীয় সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪।

২) ‘সংগীতচিন্তা’ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬৬

৩) ‘চর্যাগীতি পরিক্রমা’ — ড. নির্মল দাশ। দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, জুলাই-১৯৯৭।

৪) ‘বাংলার ব্রত’ — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ (বিশ্বভারতী), পৌষ ১৪০২।

৫) ‘বৈষ্ণব পদাবলী’ — সুকুমার সেন (সংকলিত)। সাহিত্য আকাদেমি, নতুন দিল্লী, একাদশ মুদ্রণ, ২০১৫।

৬) ‘শাক্ত পদাবলীঃ সাধনতত্ত্ব ও কাব্য বিশ্লেষণ’ — শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। এস ব্যানার্জী এন্ড কোং, কলকাতা।

৭) ‘বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস’ — শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য। কলকাতা বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৪৬।

৮) ‘সঙ্গীতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ’ — সঞ্জীব কুমার দেবনাথ।

লিংক: http://hritkalom.blogspot.com/2010/01/blog-post_15.html

৯) লোকসংগীত — বাংলাপিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ)

লিংক: https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4

১০) বাংলা লোকসংগীত গ্রামীণ জনগণের সংগীত ইতিহাসে রচিত গীত ও সংরক্ষিত ভান্ডার — অনুপ সাদি। লিংক: https://www.roddure.com/art/music/folk-song-of-bengal/

১১) ‘যেভাবে সৃষ্টি হলো সঙ্গীত’ — নওশাদ হক তিয়াস। লিংক : https://news.priyo.com/i/%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6% AD%E0% A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%83% E0%A6%B7% E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4

চিত্রঋণ :

‘রাগ ও রূপ (প্রথম ভাগ)’ — স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। পৃঃ ১১৯