আবুল বারকাত

একজন ব্যক্তির ধর্ম কী হবে বিষয়টি ঐতিহাসিক দুর্ঘটনার মতো; বিষয়টি তেমনই যে ওই ব্যক্তি কোন ভাষায় কথা বলবেন।

জর্জ সান্তাইয়ানা (১৮৬৩-১৯৫২)

ধর্ম, ধর্মানুভূতি, ধর্মান্ধতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব– এসব নিয়ে বিগত প্রায় ২০ বছরের গবেষণায় আমি এ উপসংহারে উপনীত হয়েছি যে এসবের পেছনের অর্থনীতি, রাজনীতি, রাজনৈতিক অর্থনীতির বিচার-বিশ্লেষণ– সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির “পূর্ণাঙ্গ মর্মার্থ” বুঝতে যথেষ্ট মাত্রায় সহায়ক নয়। এ বিষয়ে বিগত ২০ বছরের অনুসন্ধানকাজ ব্যর্থ হয়নি। তা বিষয়সমূহের কারণ-পরিণাম বুঝতে বেশ সহায়ক হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে ৫০-৬০ শতাংশ সহায়ক হয়েছে। কারণ-পরিণামসংশ্লিষ্ট বাদবাকি ৪০-৫০ শতাংশ অনুধাবন সম্ভব হয়নি। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে এ বিষয়ে অর্থনীতি, রাজনীতি ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক গবেষণা যে বিষয় বুঝতে যথার্থ মাত্রায় সহায়ক হয়নি বলে মনে হয় তা হল– ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য করণীয়সমূহ কী হবে? কী এবং কেমন হতে পারে উত্তরণের পথনির্দেশ? আর এ জন্যই খুবই জরুরি অথচ তেমন গবেষিত নয় অথবা উপেক্ষিত অথবা কেউ-ই তেমন আমল দেননি “Neurotheology” অর্থাৎ “ধর্মের সাথে মানুষের ব্রেইন”-এর সম্পর্ক (অর্থাৎ স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্ম দর্শন) নিরূপণের প্রয়াস নিয়েছি। বিষয়টি বৈজ্ঞানিক, তবে শুধু মনস্তাত্ত্বিক নয় এ জন্য যে মানুষের ব্রেইন একদিকে যেমন জটিল এবং স্নায়ুবিজ্ঞানীদের মতে এখনও পর্যন্ত বহুলাংশে দুর্বোধ্য; আর অন্যদিকে মানুষ যে যুগে যে কালে যে অবস্থায় যা কিছু ভাবনা-চিন্তা করে তা তার জন্মসূত্রীয় মস্তিষ্কের অবস্থা, তার পরিবেশ-প্রতিবেশ-পারিপার্শ্বিকতাসহ সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অনেক উপাদান দিয়ে গঠিত। এ ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ (generalization) করলে তা হবে অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব, বাস্তবতাবিবর্জিত তত্ত্ববাগীশতামাত্র।

প্রথমেই “ধর্ম আর ব্রেইন” বিষয়টির মূল প্রশ্নাদি উত্থাপন করা যাক। “স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্মদর্শন” বিজ্ঞানে যেসব প্রশ্নের অনুসন্ধান জরুরি তা হল:

১. পৃথিবীতে এখন ১০ হাজারের বেশি ধর্ম আছে। কী সে কারণ, যা পৃথিবীতে এত মানুষকে ধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করে?

২. ধর্মের বিবর্তনগত সুবিধাসমূহ কী কী?

৩. ধর্ম পালনকারী মানুষের মস্তিষ্ক কোষ (religious brain) কীভাবে কাজ করে? এখানে মনে রাখা জরুরি যে একজন মানুষ জন্মসূত্রেই যেমন কোনও না কোনও ধর্মাবলম্বী আবার মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে শিশুকালেই “মস্তিষ্কের ধর্মভিত্তিক প্রোগ্রামিং”-এর কাজ শুরু হয়। সুতরাং মানুষের ব্রেইন নিয়ে স্নায়ুবিজ্ঞানের এসব অনুসন্ধানফল অগ্রাহ্য করলে আর যাই হোক একদিকে যেমন বোঝা সম্ভব হবে না যে মানুষ কেন ধর্মীয় জঙ্গিত্বের আশ্রয় নেয়; আর অন্যদিকে সমাজ-প্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় সমাধানের পথও খুঁজে পাওয়া যাবে না।১

পৃথিবীতে এখন প্রায় ৭৫০২ কোটি মানুষের বাস। এই ৭৫০ কোটি মানুষের সম্ভবত প্রায় সবাই শান্তিতে বসবাস করতে চাই এবং চাই জীবন-সমৃদ্ধি– একক ব্যক্তিসত্তা হিসেবে এবং সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবে; আর অন্যদিকে খুব কম মানুষই পাওয়া যাবে যারা এমন এক সমাজে বসবাস করতে চাইবে যে সমাজ পশ্চাদ্পদ, যে সমাজে ধর্মভিত্তিক উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িক হানাহানি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার এবং যে সমাজে জীবনের নিরাপত্তা সদা হুমকির মুখে। সম্ভবত এসব কারণেই ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ-জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) ছোটো করে বলেছিলেন, “মানুষের চরিত্র মূলত স্বার্থপর নয়।” আর ভবিষ্যত প্রক্ষেপণে ঊনবিংশ শতকের আরও একজন ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) বলেছিলেন, “মানবজীবনের আলোকিত যুগ দিয়েই প্রতিস্থাপিত হবে কুসংস্কার আর স্বৈরাচারী ধর্মভিত্তিক শাসনের যুগ” (অবশ্য কবে তা হবে সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি)।

বিশ্বব্যাপী এ মুহূর্তে মোট ধর্মের সংখ্যা ১০ হাজারের অধিক। যে-কোনও ধর্মই হোক না কেন প্রতিটি নির্দিষ্ট ধর্মই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে “সত্য” (Truth) একটিই এবং সেটা ওই ধর্মেই (অর্থাৎ তার ধর্মে) নিহিত। আর ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীদের ঘৃণা করা অথবা বিদ্বেষমূলক আচরণ ধর্ম বিশ্বাসেরই অংশ। ১৫০০ সালের দিকে চার্চ-সংস্কারক মার্টিন লুথার ইহুদিদের “জাত সাপের শাবকদল” হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। কয়েক শত বছর ধরে ইহুদিদের উপর খ্রিস্টানদের সংঘবদ্ধ লুণ্ঠন-নির্যাতন-হত্যাকাণ্ড শেষ পর্যন্ত ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৭ সালে যখন ভারতবর্ষ ভাগ করে হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান আর মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল, তখন কয়েক লাখ মানুষ হত্যার শিকার হয়েছিল। ধর্মে-ধর্মে হানাহানি কখনও কমেনি। ২০০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত যত গৃহযুদ্ধ হয়েছে তার ৪৩ শতাংশের বাহ্যিক মূল কারণটি ধর্মসংশ্লিষ্ট (আসলে “মূল কারণ” তা নয়)।

‘ধর্ম’ নিজ থেকে অথবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে (automatically) আপনা আপনি কোনও যুদ্ধবিগ্রহের কারণ নয়। “কারণ” হিসেবে সম্পদ সংগ্রহের (wealth accumulation) জন্য কামড়াকামড়ি, শোষণ-উদ্ভূত ব্যবস্থার লক্ষ্য ও প্রকৃতি, আঞ্চলিক অথবা বৈশ্বিক মৌলকৌশলিক সম্পদসমূহের ওপর একচ্ছত্র মালিকানা ও কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং প্রাচীন দার্শনিক সিসেরোর (খ্রিঃ পূঃ ১০৬-৪৩) প্রশ্ন (Cui bono?) লাভটা কার? আমার ধারণা দূর-ইতিহাস-এর আরও কিছু উদাহরণ দিলে যুক্তিটি আরও বেশি বস্তুনিষ্ঠ হবে। এ বিবেচনা থেকে দূর-ইতিহাসের কয়েকটি যুদ্ধ এবং সেসবের “প্রকৃত কারণ” উল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। উদাহরণসমূহ নিম্নরূপ:

১. প্রাচীন যুগের যুদ্ধবিগ্রহ: মিসর, ব্যাবিলন, পারস্য এলাকা, গ্রিক ও রোম সাম্রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ। ‘ধর্ম’ এসবের কোনোটিরই মূল কারণ ছিল না। এসব যুদ্ধের মূল কারণ ছিল বাণিজ্য পথ দখল, ভৌগোলিক এলাকা (দেশ) দখল, সীমান্ত এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও সাম্রাজ্য বিস্তার।

২. মধ্যযুগের যুদ্ধবিগ্রহ: মঙ্গোল, গোথ্, ভাইকিংস, হান এবং অন্যান্যদের যুদ্ধবিগ্রহের মূল কারণ ছিল নগররাষ্ট্র কর্তৃক সামন্তপ্রভুদের মালিকানাধীন ভূমি দখল গো-সম্পদ দখল। এসব যুদ্ধের কোনোটিই সুনির্দিষ্ট কোনও ধর্মের ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সংঘটিত হয়নি।

৩. আধুনিককালের যুদ্ধবিগ্রহ: ব্রিটেন, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স ও অন্যান্যেরা সপ্তদশ-ঊনবিংশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসক-শোষক হিসেবে যেসব যুদ্ধবিগ্রহ করেছে, সেসবের কারণ হিসেবে ‘ধর্মের’ তেমন কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই। এসব যুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল উপনিবেশ টিকিয়ে রাখা এবং তার বিস্তার-সম্প্রসারণ। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, চিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, কম্বোডিয়ার পল পট্-এর গণনিধন– এসবের কোনোটিরই ‘কারণ’ হিসেবে ‘ধর্ম’-কে চিহ্নিত করা যায়নি। অর্থাৎ ছোটো-বড়ো যুদ্ধ অথবা যুদ্ধাবস্থার সাথে ‘কারণ’ হিসেবে ধর্মের সংশ্লিষ্টতা নেই। “যুদ্ধবিষয়ক এনসাইক্লোপিডিয়া” বলছে, “বিগত সাড়ে ৫ হাজার বছরে ১ হাজার ৭৬৩টি যুদ্ধ হয়েছে, যার মাত্র ১২৩-টির সাথে (অর্থাৎ মোট যুদ্ধের ৭ শতাংশের কম) ধর্মের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়।” প্রায় একই ধরনের উপসংহার-এ পৌঁছেছে পাঁচ খণ্ডে “যুদ্ধবিষয়ক এনসাইক্লোপিডিয়া”। এ এনসাইক্লোপিডিয়া বলছে, “এই পর্যন্ত সংঘটিত ৬ শতাংশ যুদ্ধকে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করা যায়”। যুদ্ধের কারণ নির্ণয়সংশ্লিষ্ট গবেষকদের অনেকেই মনে করেন, “ধর্ম কোনও কারণ নয়, ধর্ম– কারণসদৃশ”, এবং মূল কারণ হল, “যুদ্ধ শুরু হয় তখন, যখন কোনও জাতি (রাষ্ট্র) মনে করে যে তার এমন কিছু একটা দরকার যা পেতে হলে যুদ্ধের কোনও বিকল্প নেই।” কখনও দুই জাতি-দুই রাষ্ট্রের মধ্যে কোনও কিছু নিয়ে বিরোধ থেকে যুদ্ধ শুরু হয় এবং কখনও বা দেশ দখলের আকাঙ্ক্ষা থেকে। যুদ্ধের মৌলিক কারণ হল আরও আরও বেশি জমি-সম্পত্তির মালিক হওয়ার বাসনা, আরও আরও বেশি ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারিত হওয়ার বাসনা, আরও আরও বেশি সম্পদের মালিক হওয়ার বাসনা, আরও আরও বেশি ক্ষমতাধর হওয়ার বাসনা, আরও আরও বেশি নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আর অন্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার বাসনা।৩

পৃথিবীর ৭৫০ কোটি মানুষের মধ্যে ৬৪ শতাংশই ইসলাম, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ‘ধর্ম’ প্রকৃতিগতভাবেই শক্ত করে আঁকড়ে থাকার মতো বিষয়। ২০০৭ সালে গণচিনের ১৬ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সীদের এক-তৃতীয়াংশ বলেছে, তাঁরা ধর্মে বিশ্বাস করেন (অবশ্য মাও সে তুং-এর আমলে ধর্ম নিয়ে এমনটা বলা সম্ভব ছিল না)। মার্কিনদের ৯৫ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা সৃষ্টিকর্তা (‘God’ অর্থে) বিশ্বাস করেন; ৯০ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা উপাসনা করেন; ৮২ শতাংশ বলেছেন, সৃষ্টিকর্তা অসম্ভবকে সম্ভব করতে সক্ষম এবং ৭০ শতাংশ মৃত্যু-পরবর্তীজীবনে (life after death) বিশ্বাস করেন। তবে মাত্র ৫০ শতাংশ মার্কিন বলেছেন যে তাঁরা দোজখে বিশ্বাস করেন– ওপরের অন্যান্য তথ্যের সাথে মেলালে এ ক্ষেত্রে বেশ অসামঞ্ছস্য দেখা যায়।

১৯৯৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানীদের ওপরে এক জরিপে দেখা যায় যে তাঁদের ৩৯ শতাংশ ধর্মে বিশ্বাস করেন (অথচ এ ক্ষেত্রে জাতীয় গড় ৯০ শতাংশ)। আবার মার্কিন বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁদের অবস্থান উচ্চ স্থানে (অর্থাৎ জরিপের সংজ্ঞানুযায়ী যারা ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর সদস্য) তাঁদের মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন (অর্থাৎ তাদের ৯৩ শতাংশ বিশ্বাস করেন না), আর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের প্রায় সবাই ধর্মে বিশ্বাসী নন। ব্রিটেনের রয়েল সোসাইটির বিজ্ঞানীদের মাত্র ৩ শতাংশ ধর্মে বিশ্বাসী। আবার ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-উপশাখার বিজ্ঞানীদের অবস্থা এক নয়: জীববিজ্ঞানীরা পদার্থবিজ্ঞানীদের তুলনায় ধর্মবিশ্বাস ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবন নিয়ে অনেক কম বিশ্বাসী; আর এ কারণেই প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীদের ৭৮ শতাংশ নিজেদের ‘বস্তুবাদী’ বলে আখ্যায়িত করেন (অর্থাৎ তাঁদের বিশ্বাস হল ‘বস্তু’ অর্থাৎ Physical matter-ই একমাত্র বাস্তব সত্য অন্য কিছু নয়); এঁদের ৭২ শতাংশ মনে করেন, ধর্ম হল এক সামাজিক বিষয় (Social phenomenon) যার আবির্ভাব ঘটেছিল তখন থেকে, যখন থেকে মানুষ হোমো স্যাপিয়েন্স হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে (অর্থাৎ আজ থেকে ৫-১৫ লক্ষ বছর আগের কথা)। তাঁরা ধর্ম নিয়ে কোনও সংঘর্ষে না গিয়ে বলতে চান ধর্ম হল মানুষের বিবর্তনপ্রক্রিয়ার ফল।

এ কথা যুক্তিসংগত যে ধর্মের বিবর্তনমূলক সুবিধা আছে। ধর্মের প্রতি আকর্ষণ অথবা ধর্ম বিশ্বাসে নিয়ামক ভূমিকা রাখে অন্তর্জাগতিক বিষয়াদি, ঐশ্বরিক বিষয়াদি, অপার্থিব বিষয়াদি, অতিপ্রাকৃত বিষয়াদি, আধ্যাত্মিক বিষয়াদি (এক কথায় যাকে বলে spirituality)। এবং এসব বিষয়ের ৫০ শতাংশ নির্ধারিত হয় বংশানুগতিসূত্রে (অর্থাৎ genetically determined। আবার “আধ্যাত্মিকতা” অথবা “অতিপ্রাকৃত বিষয়ে বিশ্বাস” বিষয়টি এমনই যে তা মানতে ধর্ম বিশ্বাস বাধ্যতামূলক নয়।

কোনও একজন ব্যক্তি ধর্ম বিশ্বাসী হবেন কি হবেন না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি ‘মুক্ত’ নন (not free)। যে-কোনও ব্যক্তির নির্দিষ্ট ধর্মে বিশ্বাস মূলত জন্মসূত্রীয় বিষয়; জন্মসূত্রেই মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে জন্মের কিছু কালের মধ্যেই তার ব্রেইন সার্কিটে ওই ধর্মসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গেঁথে যায়। বিষয়টি অনেকটা মাতৃভাষার মতো, যেমন বাঙালি মায়ের গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে কথা বলা শুরু করলে বাংলা ভাষায় কথা বলে, অথবা ইংরেজ মায়ের সন্তান ইংরেজিতে কথা বলে বাংলায় নয়। এসব ক্ষেত্রে সেরোটোনিন নামে একধরনের ‘রাসায়নিক বাহক’ (chemical messenger) নির্ধারণ করে দেয় সেই মাত্রা, যে মাত্রায় একজন আধ্যাত্মিক বিষয়ে অথবা অতিপ্রাকৃত বিষয়ে অথবা ঐশ্বরিক বিষয়ে বিশ্বাসী হবেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে একজন ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিকতার স্কোর (বা মাত্রা) কত দূর হবে তা নির্ভর করে ওই ব্যক্তি মোট কতটা সেরোটোনিন (serotonin receptor) বহন করছেন তার ওপর।

একজন শিশুর জন্মের পরপরই তার ব্রেইনে “ধর্মের প্রোগ্রামিং”-এর কাজ শুরু হয়। শিশুর “প্রোগ্রামড্ বিশ্বাস” হল বিবর্তনের উপজাত (by product of evolution)। একজন শিশু যে-কোনও বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষার কারণেই তার মাতা-পিতা এবং/ অথবা শিশুরক্ষা প্রতিষ্ঠানের (হতে পারে নার্সারি, প্লে গ্রুপ ইত্যাদি) আদেশ-নির্দেশ কোনও যুক্তি ছাড়াই মেনে চলে। যে কারণেই শিশুরা হয় সরল বিশ্বাসী।৪ আর সে কারণেই সহজেই অনুশাসনযোগ্য (indoctrinate অর্থে)। সুতরাং দাঁড়াচ্ছে এ রকম: একজন শিশুর ধর্ম বিশ্বাস যে তার পিতা-মাতা থেকে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত– বিষয়টি সর্বজনীন; শিশুরা অনুকরণ করে যে সামাজিক শিক্ষা পেয়ে থাকে তা যথেষ্ট মাত্রায় ফলপ্রদ মেকানিজম, আর এসবে আমাদের মস্তিষ্কে কাজ করে আয়না-নিউরন (mirror neuron); এসব বিশ্বাস যে মৃত্যুর পরে জীবন আছে এবং/ অথবা ধর্মযুদ্ধে বা ধর্ম প্রতিষ্ঠা নিয়ে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করলে শহিদ হয়ে বেহেস্তবাসী হবে (এবং সেখানে কল্পনাতীত অনেক কিছুই পাবে) এবং/ অথবা ধর্মে অবিশ্বাসী হলে মহা শাস্তি হবে এবং/ অথবা আল্লাহ-ঈশ্বর-ভগবানে বিশ্বাসের চেয়ে এ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু থাকতে পারে না– এসবই বংশপরম্পরায় চলে আসছে এবং তা আমাদের ব্রেইন সার্কিটে প্রোথিত হয়ে আছে। আমরা সবাই একটা সত্য জানি ও মানি যে শৈশবকালীন বিকাশের ধারা থেকে বেরোনো দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আধুনিক মানুষের বিবর্তন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষনির্বিশেষে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে পাঁচটি আচরণগত বৈশিষ্ট্য দিয়েছে: ১. ভাষা (language), ২. শ্রমের যন্ত্র (tool making), ৩. সংগীত (music), ৪. শিল্পকলা (art) এবং ৫. ধর্ম (religion)।

উল্লেখ্য যে, ধর্ম ব্যতীত উপরোল্লিখিত সব বৈশিষ্ট্যের অগ্রসূচকের সবই প্রাণীজগতে পাওয়া যাবে। তবে মানবসভ্যতায় ধর্মের বেশ কিছু বিবর্তনমূলক সুবিধা স্পষ্ট এবং অনস্বীকার্য়। যেমন:

১. “ধর্ম” বিভিন্ন গ্রুপকে একত্রিত করে; বিভিন্ন গ্রুপের মানুষের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করে;

২. ধর্মের বিভিন্ন বাণী, আদেশ, নিষেধাজ্ঞার বেশ কিছু সুবিধা আছে;

৩. ধর্মবিশ্বাস মানুষকে দুঃসময়ে সহায়তা করে এবং শান্তি দেয়– যেমন একজন চরম অসুস্থ মানুষকে “মানসিক শান্তি” দিতে পারে; এমনকি অনেক ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীন ও বিচারহীনতার পরিবেশে মেয়েশিশু ও নারীকে হেজাব-বোরখা পরিয়ে বাহ্যত সুরক্ষিত করে। কিন্তু ধর্মে অবিশ্বাসী যারা, দুঃসময়ে তাদের সমস্যার সমাধান কোনও ঐশ্বরিক আস্থা-বিশ্বাস ছাড়া নিজেকেই করতে হয়;

৪. আল্লাহ-ঈশ্বর যেহেতু সবকিছুই জানেন ও বোঝেন, সেহেতু তাঁর কাছে সব সমস্যার সমাধান আছে– এ বিশ্বাস ধর্মবিশ্বাসীদের আশাবাদী করে;

৫. ধর্ম বিশ্বাস মৃত্যু ভয় হ্রাস করে (কারণ সব ধর্মই মৃত্যুপরবর্তী জীবনের কথা বলে); এবং

৬. নিজ ধর্ম সমুন্নত রাখতে অন্য ধর্মের মানুষ হত্যা– প্রায় সব ধর্মেই স্বীকৃত। যে কারণে ধর্মভিত্তিক ঘৃণা-বিদ্বেষ (xenophobia), আন্তঃধর্ম সংঘাত, অগ্নিসংযোগ আর তরবারি ব্যবহার করে “ঈশ্বরের শান্তি” (“Peace of God”)– এসব সহজে বিলীন হওয়ার নয়।

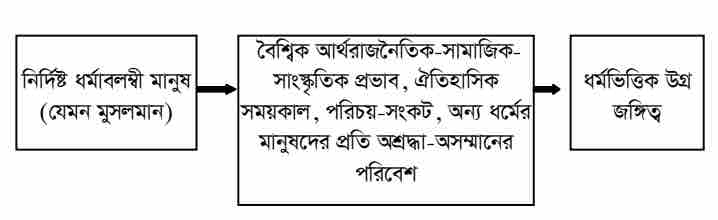

এতক্ষণ স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্ম দর্শন নিয়ে যা বললাম তার ভিত্তিতে বলা সহজ যে মানুষের “ধর্মীয় ব্রেইন” বা religious brain কী কী কারণে বিকশিত হয় এবং কাজ করে (এসবই সহজভাবে ছক ১-এ দেখানো হয়েছে)। এখানে উল্লেখ জরুরি যে, মানুষের ‘ধর্মীয় ব্রেইন’ যেসব কারণে সৃষ্টি হয়, বিকশিত হয় এবং কাজ করে তার যেসব মৌল উপাদান নিম্নের ছক ১-এ দেখানো হয়েছে সেগুলো আসলে ভিন্ন-ভিন্নভাবে কাজ করে না; সম্ভবত একাধিক মৌল উপাদান একই সঙ্গে কাজ করে; ঐতিহাসিক বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এক বা একাধিক উপাদান অন্য উপাদানের তুলনায় দ্রুত অথবা ধীরে কাজ করে; কোনও কোনও উপাদান আপাতদৃষ্টিতে ধরা নাও পড়তে পারে (অর্থাৎ দৃশ্যমান নাও হতে পারে); এমনও হতে পারে যে কোনও কোনও মৌল উপাদান অন্য উপাদানের ‘কারণ’ হিসেবে কাজ করে (অর্থাৎ মৌল উপাদানসমূহের কারণ-পরিণাম স্তরবিন্যাস আছে)। সম্ভবত সবচেয়ে জটিল ও মারাত্মক অবস্থা ঘটে যখন বেশিরভাগ উপাদান (ছক ১-এ উল্লেখিত) একই সাথে ক্রিয়া করে।

অতি প্রাসঙ্গিক বিধায় “ধর্মীয় ব্রেইন” কী কী কারণে বিকাশ লাভ করে এবং কীভাবে কাজ করে এসব নিয়ে ছক-১-এ উল্লেখিত মৌল-উপাদান সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার:

ছক ১: মানুষের ‘ধর্মীয় ব্রেইন’ (religious brain) কী কী কারণে বিকাশ লাভ করে এবং কীভাবে কাজ করে: উপাদানসমূহ

১. আমরা ধর্ম পরিচিতি লাভ করি জন্মসূত্রে। অর্থাৎ জন্মসূত্রে পৃথিবীর কোনও ব্যক্তির পক্ষে “ধর্ম পরিচয়” নিয়ে নিজ-সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনও সুযোগ নেই। অর্থাৎ আমরা জন্মগ্রহণ করি কোনও-না-কোনও ধর্ম পরিচয় নিয়ে। অর্থাৎ জন্ম পরিচয়সূত্রে নির্দিষ্ট ধর্ম গ্রহণ আমাদের নিজ সিদ্ধান্তের বিষয় নয়। স্পেনের দার্শনিক জর্জ সান্তায়ানার মতে বিষয়টি এ রকম– “একজন মানুষের ধর্মপরিচিতি কী হবে– বিষয়টি ঐতিহাসিক দুর্ঘটনার মতো, যেমন ওই ব্যক্তিটি কোন ভাষায় কথা বলবে”। আর গ্রিক দার্শনিক হোমার-এর মতে, “প্রত্যেক মানুষেরই ঈশ্বরকে প্রয়োজন।”

২. ধর্ম নিয়ে আমরা যা ভাবি অথবা ভাবতে বাধ্য হই তা ‘পারিবারিক সংস্কৃতি’-উদ্ভূত। সম্ভবত এমন কোনও ধর্ম নেই যা আমাদের নিজ জন্ম-উদ্ভূত ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মের প্রতি নির্মোহ হতে শেখায়। অন্যথায় “নিজ ধর্ম” অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল-সহানুভূতিশীল হতে শেখাত, অথবা “ধর্ম নিয়ে নির্মোহ বিচার-বিশ্লেষণ করতে” শেখাত।

৩. আমার নিজ ধর্ম আমার ভাবনাগত ও কর্মজগতকে কোন্ ধারা দেবে অথবা আমাকে কোন্ পথে পরিচালিত করবে তার মধ্যস্থতাকারী উপাদান হিসেবে যেসব বিষয় বিভিন্ন মাত্রায় কাজ করে (যা ছক-১ এ দেখানো হয়েছে) সেসব হল: পারিবারিক অবস্থা (অবস্থান, বৈশিষ্ট্য), ঐতিহাসিক সময়কালের বৈশিষ্ট্য, বৈশ্বিক আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক-সংস্কৃতির প্রভাব, শিক্ষা, বৈষম্যাবস্থা এবং পরিচয়-সংকট। যেমন, ১৯৪৭-এ যখন দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান-ভারত বিভক্তি বাধ্য করা হল, তখন পাকিস্তানের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নিজ জন্মভূমিসমূহ সম্পদ-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে হিন্দুস্থানে (ভারতে) যেতে বাধ্য হল। আর একই কারণে ভারতের মুসলিমরা বাধ্য হল পাকিস্তানে আসতে। এখানে হিন্দু-মুসলিমনির্বিশেষে ধর্মগত সম্প্রীতির শত শত বছরের সংহতির একনিমেষেই পরিসমাপ্তি হল– এসবই ধর্ম নিয়ে রাজনীতির নির্মম কুপ্রভাব; এসবই ঐতিহাসিক সত্য।

আবার মানুষে মানুষে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য– তা দেশজ হোক আর বৈশ্বিক হোক– মানুষকে হতাশ-নিরাশ করে, করে ভাগ্যনির্ভর। আর বৈশ্বিক বৈষম্যাবস্থা ইতিমধ্যে গুরুতর রূপ ধারণ করেছে এবং তা ক্রমবর্ধমান। যেমন ২০১৭ সালে বিশ্বের মোট সম্পদের (পরিমাণ ছিল ২৮০ ট্রিলিয়ন ডলার) ৫০ শতাংশ এখন বিশ্বের ১ শতাংশ মানুষের হাতে; সম্পদের পুঞ্জীভবনও ক্রমবর্ধমান, কারণ ২০০৮ সালে বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার সময় শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর হাতে ছিল বিশ্বের মোট সম্পদের ৪২ শতাংশ। এর বিপরীতে বিশ্বের ৩৫০ কোটি মানুষের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ ১০ হাজার ডলার বা তার চেয়ে কম। অর্থাৎ বিশ্বের ৭০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হাতে যে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে তার চেয়ে ১৭ গুণ বেশি সম্পদ আছে মাত্র ১ শতাংশ মানুষের হাতে (দেখুন Global Wealth Report, 2017)। ক্রমবর্ধমান এই সম্পদবৈষম্য একদিকে যেমন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষনির্বিশেষে সম্পদ মইয়ের নীচতলার মানুষকে ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ করে, হতাশ-নিরাশ করে, নিয়তিনির্ভর করে অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস শক্তিশালী করে, তেমনি সম্পদ মইয়ের উপরতলার মানুষদের তাদের সম্পদ রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য ধর্মসহ বিভিন্ন পথ-পদ্ধতি গ্রহণে বাধ্য করে। অর্থাৎ সম্পদবৈষম্য সৃষ্টিকারী মই-এর উপরতলা আর নীচতলা– উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্টদের “ধর্ম” প্রয়োজন।

৪. পশ্চিমা দেশে (ইতিহাস-পরিপ্রেক্ষিতে অন্যত্রও হতে পারে) জন্ম এবং বেড়ে ওঠার পরেও ইদানীং ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সন্তানদের অনেকেই উগ্র মৌলবাদী জঙ্গিত্বকে ‘মুক্তির পথ’ হিসেবে গণ্য করছে। এসবের কারণ কী? আমার ধারণা এসবে মধ্যস্থতাকারী সক্রিয় (অতিসক্রিয়) উপাদান হিসেবে একদিকে কাজ করছে “পরিচয়-সংকট” (identity crisis) আর অন্যদিকে “অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধার পরিবেশ” (ঐতিহাসিক সময়কাল বিবেচনায় এসবের পেছনেও আছে অজস্র কারণ)। এ ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদসংশ্লিষ্ট মধ্যস্থতাকারী উপাদানের মাধ্যমে কীভাবে কাজ করে তার সহজ-সরল সমীকরণটি হতে পারে এ রকম:

ধর্মভিত্তিক (অথবা অন্য যে-কোনও কারণভিত্তিক) উগ্র জঙ্গিত্বের মূল বা শেকড়ের কারণ হল মানুষে-মানুষে শোষণ এবং ওই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা। উপরের সমীকরণে সেটা খুব স্পষ্ট নয়। উপরের সমীকরণে যা বোঝানের চেষ্টা করেছি তা হল ধর্মের সাথে ধর্মভিত্তিক উগ্র-জঙ্গিত্বের উদ্ভব ও বিকাশের যোগসূত্র, যার মাধ্যমে হতে পারে (অথবা মধ্যস্থতাকারী মৌল-উপাদান) সেসবের বহু ধরন; বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের যার সাথে যোগসূত্র, থাকবে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের (historical context), যেখানে সুনির্দিষ্ট রাজনীতি হবে বাহনমাত্র। আর সেখানে প্রায়ই রাজনীতিকে কারণ হিসেবে ভ্রম করা হয়। বাহ্যিকতার নিরিখে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কালপর্বে “পরিচয়-সংকট” (identity crisis) ‘কারণ’ হিসেবে দৃশ্যমান হতে পারে। যেমন এখনকার পশ্চিমা সমাজ যেখানে ‘মুসলমান’ মাত্রেই মনে করা হয় ‘জঙ্গি’ এবং পশ্চিমাদের আচরণও (এয়ারপোর্ট থেকে রাস্তাঘাটসহ সমাজের প্রায় সর্বস্তরে) হয় অনুরূপ। এ ক্ষেত্রে সহজ-সরল সমীকরণটির রূপ হল নিম্নরূপ:

ওপরের সমীকরণ দু-টিতে ‘মুসলমান’ হওয়াটা সমস্যা নাকি ‘মুসলমান’-কে সচেতনভাবে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করাটা সমস্যা। এ সমস্যা নিয়ে ভাবনা জরুরি। আমার ধারণায় একমেরুর বৈশ্বিক পুঁজিবাদী বিশ্বে পৃথিবীর চারটি মৌলকৌশলিক সম্পদের (জমি, জলা, জ্বালানিশক্তি-খনিজসম্পদ, আকাশ-মহাকাশ) ওপর সাম্রাজ্যবাদের একক মালিকানা ও একচ্ছত্র আধিপত্য-কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় একবিংশ শতকের এ সময়ে ‘মুসলমান’-রা হল উপলক্ষ্যমাত্র, কারণ নয়; কারণ হল ওই একক মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-আধিপত্য-উদ্দিষ্ট বিষয়াদি। আর “মুসলমান” অথবা “মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ” হল উপলক্ষ্যমাত্র, যা কারণ হিসেবে চালিয়ে দেওয়াটাই হল রাজনীতি, মহারাজনীতি, দুর্বোধ্য রাজনীতি। আর এ রাজনীতিতে মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্ররা অংশগ্রহণে বাধ্য, যেমন রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে সৌদি আরব অথবা কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ইত্যাদি।

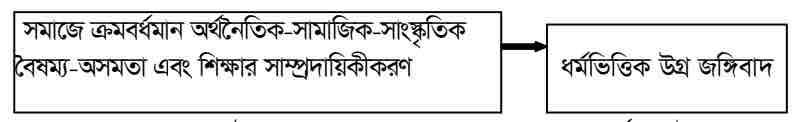

৫. শিক্ষাব্যবস্থার বৈকল্য অথবা সাম্প্রদায়িকীকরণ অথবা চরম বৈষম্য এবং সমাজে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য-অসমতা-উদ্ভূত হতাশা-নিরাশা– এসবই উগ্র জঙ্গিত্ব উদ্ভব ও বিকাশে মধ্যস্থতাকারী মৌল-উপাদান হিসেবে ক্রিয়া করে। বিষয়টি নীচের সমীকরণে দেখানো হয়েছে:

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমাজে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য– তা শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেই হোক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই হোক– এ সবকিছুরই মূল উৎস মানুষে-মানুষে শোষণভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপস্থিতি। আর এসব কিছু প্রয়োগে প্রয়োজন হয় সুনির্দিষ্ট ধরনের-বৈশিষ্ট্যর রাজনীতি।

৬. নারীর প্রতি বৈষম্য (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মজুরি, চাকরি, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ইত্যাদি), সহিংসতা, নারীর নিরাপত্তাহীনতা– এ সবকিছুই নারীর মনোজগতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। এদিক থেকে মানুষ হিসেবে সুস্থ মস্তিষ্কের নারী যেমন সামন্তবাদ-পুঁজিবাদকে গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি গ্রহণ করতে পারে না ধর্মের নামে “নারীর প্রতি অবিচার”। এ ক্ষেত্রে নারীসমাজ যদি দ্রোহ করে সে ক্ষেত্রে দোষ কোথায়? আর দ্রোহটা তো ধর্মের নামেও হতে পারে। অথবা মানুষ হিসেবে একজন নারী যদি মনে করেন যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণেই এসব বৈষম্য-অসমতা ঘটছে সুতরাং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য “আত্মঘাতী বোমারু” হওয়া যুক্তিসংগত– সে ক্ষেত্রে ওই নারীর দোষটা কোথায়?

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়– খ্রিস্টধর্মসহ অন্যান্য ধর্মের দোহাই দিয়ে অগণিত মানুষকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, কারাগারে পাঠানো হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে অসংখ্য হত্যাকাহিনি এবং তার ধনাত্মক ফল বর্ণিত আছে। কিন্তু জিশুখ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার পরে খ্রিস্টানরা ইহুদি নিধনের ধর্মভিত্তিক যুক্তি খুঁজে বের করেছে। আবার শান্তির কথা বলতে গিয়ে এমনও বলা হয়েছে: “আমি এখন শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আসিনি, আমি তরবারি নিয়ে এসেছি” (দেখুন, Mathew ১০:৩৪)। এসব কথা থেকে মনে হতে পারে আমি কোনও এক বিশেষ ধর্মকে দোষ দেওয়ার চেষ্টা করছি। ব্যাপারটি আদৌ তা নয়। প্রায় সব ধর্মেই আছে মৌলবাদ (absolute truth lies with me/ my religion, and me only), পশ্চাদ্পদ ধ্যান-ধারণা যাকে যে-কোনও মূল্যে ‘সত্য’ (Truth) বলে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। আবার ধর্মীয় জঙ্গিত্ব-উগ্রবাদ-আগ্রাসন আদৌ কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম বিশ্বাসের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। খ্রিস্টান চরমপন্থী-উগ্রবাদী জঙ্গি টিমোথি ম্যাকভেইগ (যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বলা হয় “Oklahoma City Bomber”) ১৬৯ জনকে হত্যা করে; ইসলাম ধর্মের বিন-লাদেন এবং অন্যান্য অনেকে ২০১১ সালের ৯/১১-তে নিউইয়র্কের ট্যুইন টাওয়ার ধ্বংস করে (এ নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে)। ইসলাম ধর্মসহ অনেক ধর্মেই সুইসাইড বোমারুরা নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে ও করছে; ছোটোখাটো অন্যায়ে হাতের কবজি কেটে ফেলা, জনসম্মুখে পাথর নিক্ষেপ করা যেখানে প্রথম পাথরটা বিচারকই নিক্ষেপ করেন (ইরানে ২০০৭-এর জুলাই মাসে), ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের হত্যা করা, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রদর্শন করা, মেয়েদের যৌনাঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করা (যা পবিত্র কোরআন শরিফের কোথাও নেই) এবং তথাকথিত ইসলামি পণ্ডিতদের দিয়ে ফতোয়া দেওয়া (যেমনটি দিয়েছেন মিশরের পণ্ডিত ইউসুফ আল-বাদরি) যে এর ফলে “নারীরা আরও সংযমী হবেন”, “পশ্চিমা দুনিয়ার অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে”, “এইচআইভি ও এইডস-জাতীয় রোগ-ব্যাধি নির্মূল হয়ে যাবে”।

এসবের পাশাপাশি আফগানিস্তানে তালেবান, প্যালেস্টাইনে হামাস, লেবাননে হিজবুল্লাহদের উগ্রপন্থী জঙ্গি সংগঠনসমূহ বেশ দ্রুত হারে শক্তি সঞ্চয় করছে এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এসব থেকে কোনোভাবেই এ উপসংহারে আসা যাবে না যে এসব এককভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে মুসলমানদের সমস্যা।৫ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বুশ প্রশাসনের আমলে খ্রিস্টান মৌলবাদীরা সরকারি সমর্থনেই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রো-লাইফ ক্যাম্পেইন করেছে, ডারউইনবিরোধী মতবাদ ব্যাপক প্রচার করেছে এবং একই সময়ে ইহুদি উগ্রপন্থী-মৌলবাদ-জঙ্গিগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবেই ইসরায়েলসহ বিশ্বের বহু দেশে (ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সহায়তায়) ঘৃণ্যতম-বর্বর ঘটনা ঘটিয়েছে। আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেব তো বেশ কিছু মুসলিম দেশের নাগরিকদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া-আসা বন্ধ করে ছেড়েছেন (!) অর্থাৎ আপাতত দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বব্যাপী ধর্মের নামে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিরীহ মানুষের জীবননাশ হতেই থাকবে। এটা অসভ্যতা ও অত্যন্ত লজ্জার এ জন্য যে এমনকি শিশুদেরও এসবে বাধ্যানুগত করা হচ্ছে। অথচ শিশুদের আধ্যাত্মিক মন-মননকে (spirituality অর্থে) জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সংস্কৃতির বহুমুখী শাখা-প্রশাখায় ব্যবহার-প্রয়োগের সুযোগ দিয়ে তাদের জন্য সুখী-সমৃদ্ধ প্রগতিবাদী-আলোকিত মানুষ গড়ার পথ সুপ্রশস্ত করা প্রয়োজন এবং তা সম্ভব। এ কথা তো অনস্বীকার্য যে ভবিষ্যতে বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করার এটাও অন্যতম কার্যকর পথ।

তথ্যসূত্র :

১. “Understanding Neurotheology Matters in Countering Religious Extremism: Religion and Brain” বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষণায় এক নবতর সংযোজন। “ধর্মীয় ব্রেইন” বিষয়টি সব ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং বিগত ৫০০ বছরে “religious brain” কীভাবে কাজ করেছে সে বিষয়ে সংক্ষেপে জানতে দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৫, “A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophe with reference to Bangladesh”, পৃ. ৩৪-৩৭

২. ২০১৭ সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৭৫১ কোটি ৫৩ লক্ষ। দেখুন, United Nations The World Pupulation Prospects: The 2015 Revision (Medium-fertility variant)

৩. দেখুন, Charles Phillips and Alan Axelrod, 2005, “Encyclopedia of Wars” (in 3 Volumes), NY: Facts on File, Inc.; Gordon Martel (ed), 2012, “The Encyclopedia of Wars” (in 5 Volumes), NY: Wiley-Blackwell; Jeremy Black, 1998, “Why Wars Happen”, London: Reaktion Book Ltd

৪. ধর্ম বিশ্বাসী পরিবারে আমরা আমাদের শিশুদের যে শিক্ষা দিই তার অন্যতম হল ‘কী ভাববে’, ‘কীভাবে ভাববে নয়’ (what to think, not how to think)। শিশুরা অনেক প্রশ্ন করতে ভালোবাসে– কী, কীভাবে, কেন না ইত্যাদি– কিন্তু আমরা (অভিভাবকেরা) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় বলি– “এত বেশি প্রশ্ন করতে হয় না”, অথবা বলি– “ও বেশি বেশি প্রশ্ন করে– কী যে হবে” ইত্যাদি।

৫. অবশ্য ‘কৃত্রিম মুসলিম ভীতি’ থেকে মুসলমানদের ‘টার্গেট’ করার বিষয়টি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে চারটি অন্যতম উপাদান হল: (১) (পশ্চিমা গবেষণা বলছে) পৃথিবীর ১৬০ কোটি মুসলমানের (২০১০ সালের হিসাবে) ৭ শতাংশ রাজনৈতিকভাবে উগ্রপন্থী; ওদের মন পরিবর্তন করা সম্ভব নয়; (২) মুসলমানেরা সারা বিশ্বে ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর; (৩) মুসলিম দেশসমূহে আনুপাতিক হারে অনেক বেশি পরিমাণে প্রাকৃতিক জ্বালানি-শক্তি-খনিজসম্পদ আছে, (৪) ২০৫০ সাল নাগাদ মুসলমানেরাই হবে বৈশ্বিক জনসংখ্যায় প্রধান ধর্মভিত্তিক গ্রুপ– প্রায় ৩০ শতাংশ।